수필 - 해묵은 편지

2020.06.14 10:19

짐을 정리하다가 해묵은 편지 한 통을 발견했다.

정채봉 작가로부터 온 거였다.

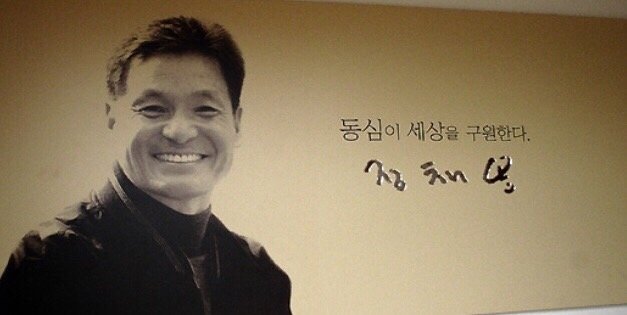

동화작가, 정채봉.

그는 참 순수한 분이시다.

그리고 참 겸손한 분이시다.

그의 눈빛은 맑고 깨끗하여 호수 같은 눈망울이다.

만약 여자의 눈망울이라면 남자들은 헤엄을 치고 싶었을 지도 모른다.

그의 맑은 눈망울을 보며 이야기하는 것이 즐거웠다.

목소리는 낮고 조근조근한 게 다사로웠다.

사람 마음을 편하게 해 주는 그런 목소리였다.

그는 ‘해질 무렵’을 무척 좋아했다.

목소리도 그런 아련한 분위기를 연상케 했다.

내 목소리는 활기차고 높은 편이지만, 정채봉 작가와 얘기할 때는 절로 조신하고 나긋나긋해졌다.

그를 만난 건, 89년 무렵이었던 것같다.

성당 10주년 기념 <기리에> 출판 관계로 잠시 귀국했을 때다.

<샘터 잡지> 주간으로 바쁘게 일하던 중이라, 쉽게 만남을 허락해 준 것만으로도 고마웠다.

생각보다 키는 자그마했다.

호텔 로비에서 만난 그는 민방위 훈련으로 늦어졌다며 연신 미안해 했다.

옆구리에 끼고 온 봉투에 그 분 작품집 다섯 권이 들어 있었다.

같은 가톨릭 신자라 그런지, 우리는 처음 만났어도 처음 만난 것같지 않은 친밀감이 느껴졌다.

그는 흔쾌히 나의 원고 청탁을 받아 주었다.

성당일은 모두가 무보수로 봉사하는 터라, 따로 원고료를 지불할 수 없다는 이야기도 드렸다.

그는 원고료 받는 게 오히려 불경하다는 듯 괜찮다고 손사래를 쳤다.

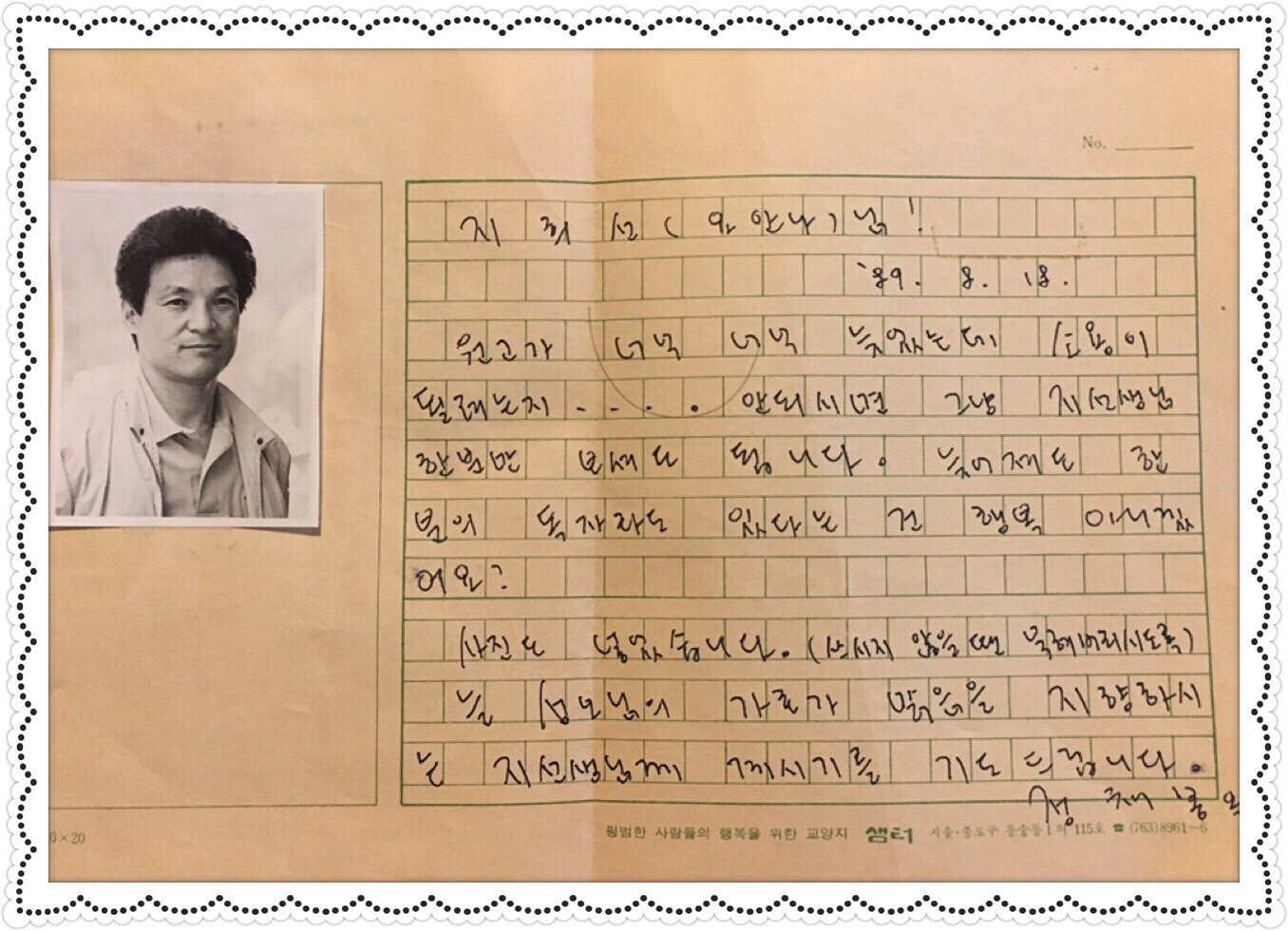

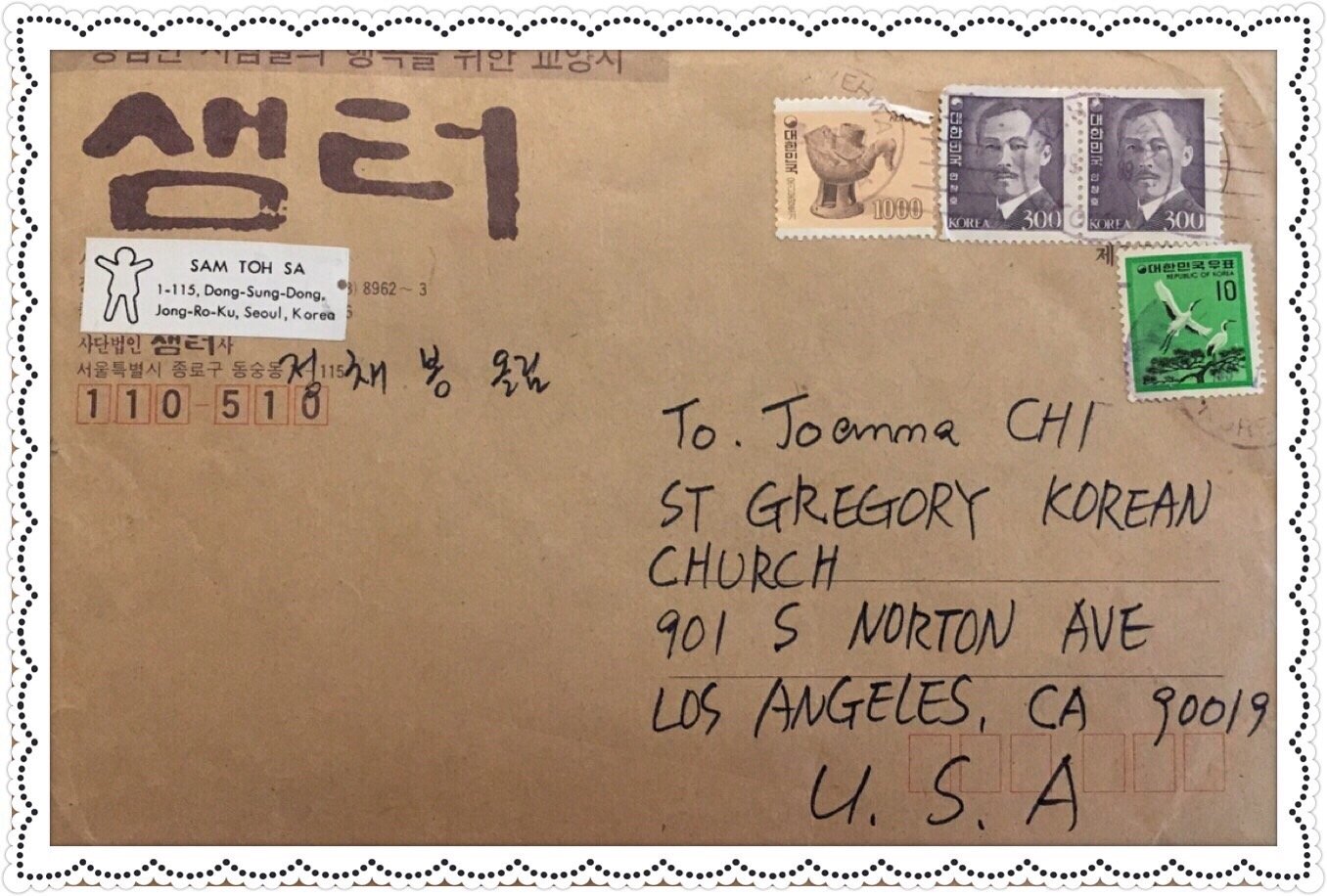

얼마 뒤, <샘터 잡지사> 봉투 속에 든 원고가 도착했다.

원고와 함께 짧은 편지도 들어 있었다.

고전적 향수를 느끼게 하는 200자 원고지에 육필로 쓴 편지였다.

‘지희선(요안나)님!’으로 시작된 글은 89년 8월 18일자로 쓴 날짜가 적혀 있었다.

거의 30년 전 편지다.

- 원고가 너무너무 늦었는데 소용이 될려는지...

안 되시면 그냥 지선생님 한 분만 보셔도 됩니다.

늦어져도 한 분의 독자라도 있다는 건 행복 아니겠어요?

사진도 넣었습니다. (쓰시지 않을 땐 묵혀버리시도록)

늘 성모님의 가호가 맑음을 지향하시는 지선생님께

계시기를 기도드립니다. 정채봉 올림 -

‘맑음을 지향하시는’에서 잠시 호흡을 가다듬었다.

짧게 나눈 대화 속에서 언제 내 내면을 들여다 보았는지 놀라웠다.

짧지만 정중하고 겸손된 편지였다.

겸손의 진가를 알아본 건 편지 내용 뿐만이 아니었다.

시골 소년처럼 순박하고 수줍음 많은 그는 그의 사진이 나를 뚫어지게 정면으로 바라보는 게 민망했나 보다.

그의 사진은 원고지 왼쪽편에 사진 뒷면이 보이도록 붙여져 있었다.

여지껏 어떤 작가도 자기 사진을 그렇게 뒤집어 붙여 보낸 적이 없었다.

별다른 그의 행동에 미소짓지 않을 수 없었다.

나는 그의 사진을 바로 붙인 뒤, 사진 속 눈망울을 깊이 들여다보았다.

어린 날, 두레박을 빠뜨려 버린 우리 집 깊은 우물을 들여다보듯이.

그의 눈망울이나 우리집 우물의 깊이는 지금도 가늠하기 힘들다.

하지만, 슬픔인지 샘물인지 알 수 없는 그 무엇이 찰랑대고 있는 건 둘 다 마찬가지였다.

그는 정말 순수하고 좋은 사람이다.

그의 작품이나 만남을 통해 확인할 수 있었다.

사람들은 누구나 자기가 보고 경험한 것만 의존해서 평가한다.

내가 만난 정채봉 작가는 ‘순수와 겸손’ 두 단어가 가장 크게 떠오르는 분이다.

그는 ‘오세암’ 동화작가로 널리 문명을 떨쳤지만, 시 ‘기도’와 서정적인 수필 ‘해질 무렵’으로도 유명하다.

한 마디로 그는 장르 구분 없이 어느 그릇에나 이야기를 담을 수 있는 전천후 작가다.

너무 일찍 가 버린 그를 아쉬워하며, 서정 수필 ‘해질 무렵’을 다시 한 번 펼쳐 본다.

- 햇살도 짐승들도 다소곤해지고 억새풀마저도 순해지는 ‘해질 무렵’을 나는 사랑한다. ...

- 정처없이 흐르는 구름에 손을 흔들고 싶어지는 다감한 때, 산자락에서 풀을 뜯던 소도 산그리메가 내를 건너면 음메에 하고 주인을 찾는 것은 외양간에 갇힐망정 집이 그리운 때문이리라. ...

- 돌산도 이때만은 보랏빛에 젖어 신비해지고 강에 비친 골짜기도 가장 선한 표정이 된다. ...

- 나는 '해질 무렵’을 신의 시간이라고 생각한다.

한 줄 한 줄 나직히 들려주는 그의 문장은 살아 있는 호흡이요, 촉촉히 적셔주는 가슴 속 안개비다.

그의 해묵은 편지를 접어 다시 보관함에 넣는다.

언제인지 모르나, 편지도 나와 같이 나이 들어 가다가 함께 눈 감는 날이 올 테지.

동병상련의 정이랄까.

이전보다 더욱 다감해진다. (2020. 6)

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 708 |

포토 시 - 겨울 나목

| 서경 | 2021.12.13 | 60 |

| 707 |

수필 - 합바지 오라버님

| 서경 | 2021.12.04 | 65 |

| 706 |

수필 - 내 강아지 ‘쵸코’

| 서경 | 2020.07.21 | 86 |

| 705 |

수필 - 첫 번 째 부르심

| 서경 | 2020.07.13 | 48 |

| » |

수필 - 해묵은 편지

| 서경 | 2020.06.14 | 513 |

| 703 |

수필 - 또 하나의 전쟁과 평화

| 서경 | 2020.06.12 | 58 |

| 702 |

포토 에세이 - 꽃 진 자리에 열매가

| 서경 | 2020.06.12 | 42 |

| 701 |

수필 - 건축에 관한 이해

| 서경 | 2020.06.07 | 109 |

| 700 |

포토 에세이 - 실 비치 산책

| 서경 | 2020.06.07 | 30 |

| 699 |

포토 에세이 - 오월의 숲

| 서경 | 2020.06.07 | 25 |

| 698 |

시가 있는 수필 - 아, 다시 5.18 비가 오오

| 서경 | 2020.06.07 | 26 |

| 697 |

시가 있는 수필 - 이태리에 내리는 비

| 서경 | 2020.06.07 | 29 |

| 696 |

수필 - 음악이 흐르는 창

| 서경 | 2020.06.07 | 65 |

| 695 |

수필 - 오늘은 어버이 날

| 서경 | 2020.06.07 | 29 |

| 694 |

수필 - 혼자 보기 아까운 달

| 서경 | 2020.06.07 | 23 |

| 693 |

시가 있는 수필 - 고목

| 서경 | 2020.06.07 | 54 |

| 692 |

포토 에세이 - 벽돌의 곡선

| 서경 | 2020.05.03 | 19 |

| 691 |

시가 있는 수필 - 보름달과 가로등

| 서경 | 2020.05.03 | 48 |

| 690 |

포토에세이 - 눈 덮힌 강

| 서경 | 2020.05.02 | 63 |

| 689 |

포토 에세이 - 세월의 강물

| 서경 | 2020.05.02 | 36 |