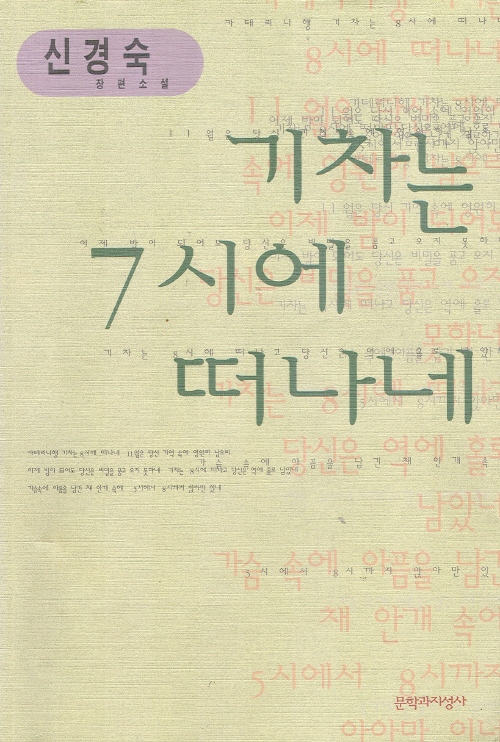

기차는 7시에 떠나네

2010.10.21 06:26

신경숙[-g-alstjstkfkd-j-]출판된 지 얼마되지 않은 신경숙의 ‘엄마를 부탁해’를 읽고 난후

오래 전 읽다가 만 신경숙의 ‘’기차는 7시에 떠나네’를 다시 집어 들었다.

10년 전에 쓴 ‘7시…’ 의 문체가 더 수려하다. 세월이 간다고 마냥 실력이 좋아지는 것은 아닌 듯.

하루만에 한권을 다 읽었을 정도로 감성적 문체에 추리적인 기법을 접합시켜 긴장감을 배가시킨 '읽히는 힘'이 굉장한 소설한권.

행복한 하루였다.

밑줄 친 구절 모음

나는 내 몸에 달라붙으려는 공기를 손으로 저지하겠다는 듯 수화기를 들지 않은 한 손을 휘휘 내저었다.

해묵어 쌓이고 쌓인 시간의 냄새였다. 잔인하고 혹독한 역사를 들여다볼 때 맡아지는 환멸의 냄새이기도 했다.

이천년 삼천년이란 시간에 누누이 길이 들여져서 아, 그래요, 정도의 반응밖에 나오지 않았다.

새떼를 바라보고 있는 사이, 처음엔 빗장뼈가 움찔거리는 것 같더니 이내 어지럼증이 몰려와 몸이 휘청거렸던 것이다.

나는 기겁해서 카메라를 든 채로 붉은 벽돌에 털썩 주저앉았다. 빗장뼈가 쩍, 금이 가듯 아파왔다. 검은 새떼가 검은 휘장처럼 펄럭이고 있었을 뿐.

내 베이지색 반바지엔 붉은 벽돌의 형체가 나염처럼 찍혀있었다.

어느 시절을 잃은 후, 가끔씩 마음이 몹시 투명해지며 슬픈 예감으로 이동해가곤 하던 내 무의식과도 작별한 것 같았는데.

더 이상 언니의 손을 끌어안고 우는 것으로 이 결락감을 치유할 순 없는거야.

언니 손톱의 반달들은 아직도 언니와 나 사이에 움텄던 침묵의 어느켠을 위로 하듯 비추려는가보았다.

세명대 앞에서 혼자 울도 난 사람의 비음이 섞여 있었다.

야윈 그의 등이 매우 난처하다는 표정을 짓고 있었으므로 나는 그만 고개를 떨구었다.

왜 웃는지를 설명할 수 없는 비밀을 내가 간직하고 있는 한 나는 그를 사랑하는 것이다.

그의 청혼을 받는 순간 암전이라도 된 것처럼 내 마음이 캄캄해졌다.

뭐라고 설명할 길은 없지만 그와 나 사이에 야릇한 기류가 흐르고 있음을 감지한 것이다.

평소의 그는 초봄의 밤공기처럼 따뜻하고 온화했다.

읽던 페이지가 포스트

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 10 |

빙점 속편

| 오연희 | 2010.10.02 | 2335 |

| 9 |

놀라운 하나님의 은혜

| 오연희 | 2010.10.02 | 11196 |

| 8 |

아침의 문

| 오연희 | 2010.10.06 | 9302 |

| 7 |

엄마를 부탁해

| 오연희 | 2010.10.14 | 9222 |

| 6 |

간송 전형필

| 오연희 | 2010.10.19 | 9349 |

| » |

기차는 7시에 떠나네

| 오연희 | 2010.10.21 | 15334 |

| 4 |

추락하는것은 날개가 있다

| 오연희 | 2010.10.27 | 9413 |

| 3 |

그리스 로마신화

| 오연희 | 2010.11.15 | 9480 |

| 2 |

오두막

| 오연희 | 2010.11.26 | 8470 |

| 1 |

모리와 함께한 화요일

| 오연희 | 2011.02.17 | 9162 |