수필 - <램프의 시>가 맺어준 인연

2024.09.27 12:00

미주문협 회장으로부터 문자가 왔다. 누군가 내 글을 읽고 문의할 게 있다며 연락처를 알고 싶어한다는 전갈이었다. ‘무슨 일일까?’ 주로 수필을 많이 써 온 나는 내용에 뭔가 잘못 된 게 있나 싶어 약간의 불안을 느꼈다. 마치, 영문도 모른 채 교장실에 불려 가는 학생 심경이랄까. 조심스레 시애틀에 산다는 그 분 따님에게 이메일을 보냈다.

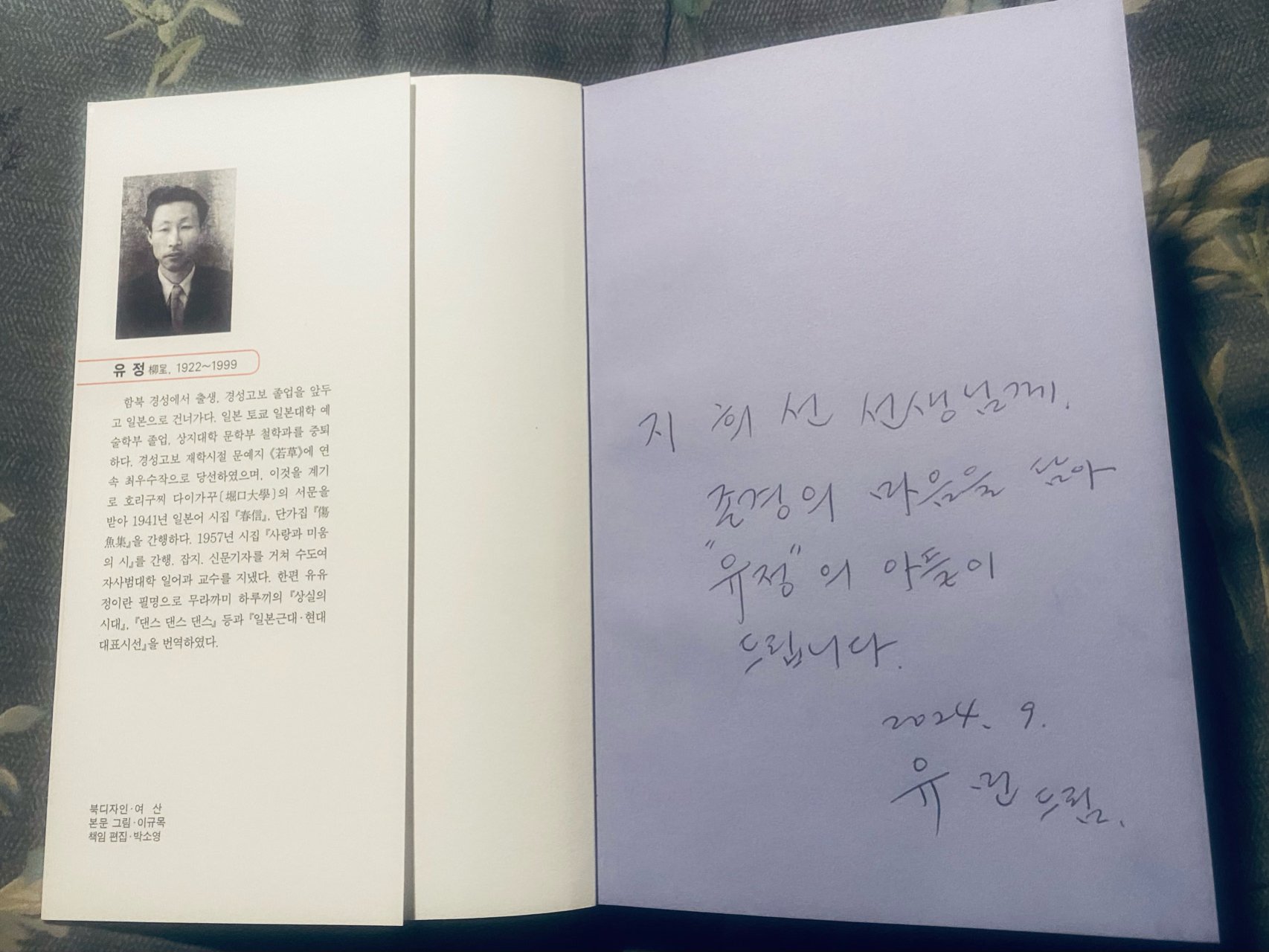

돌아 온 답은 정말 뜻밖이었다. 30년 전에 내가 쓴 ‘시가 있는 수필 <램프의 시>’에 대해 아빠가 묻고 싶은 게 있단다. 딸도 아빠의 궁금증에 대해 내용은 모르는 눈치였다며칠 뒤, 그녀의 아빠로부터 이메일이 왔다. 보내는 이가 ‘유정 아들 유민입니다’였다! 깜짝 놀랐다. <램프의 시> 작가 유정의 아들 유민이라니! 가슴이 뛰기 시작했다. 궁금증도 불안도 반가움이 앞서 서로가 다 잊어버렸다.

이 시가 세상에 나온 건 거의 70년 전! 내가 처음 이 시를 접한 게 43년 전! 그리고 내 맘 속에 잔영으로 남아 다시 수필로 나온 게 30년 전! 연결 고리 시간 차로 따지자면 그리 만만한 격차가 아니었다. 어줍잖은 글이라도, 민들레 홀씨 되어 누군가의 가슴에 영토를 만든다는 게 놀라웠다.

그의 아버님 유정 시인이 돌아가신 지 25년, 거의 사반 세기가 지났다. 잊혀진 줄 알았던 아버지 시가 누군가의 가슴에 남아 꿈틀대고 있음을 알았을 때, 그 아들 심경은 어떠했을까. 놀람과 반가움에 울컥했을지도 모른다. 얼마 전, 30여년 전에 쓴 <빈 방 있습니까?>를 읽었다며 반갑게 악수를 청하는 독자를 만났다. 깜짝 놀랐다. 유민도 그때의 내 심경과 비슷하지 않았을까 싶다.

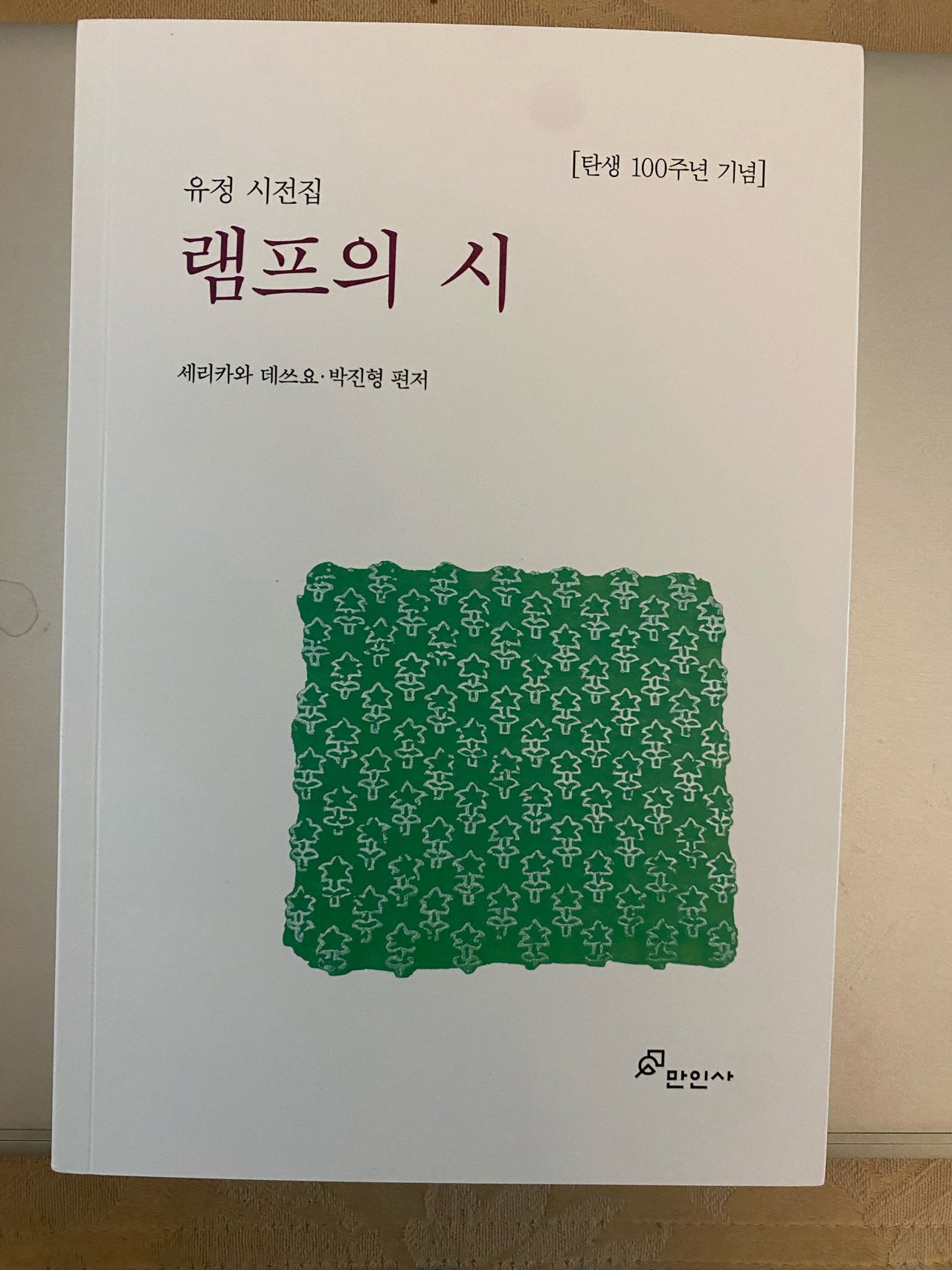

유정 탄생 100주년! 아들 유민은 돌아가신 분의 글이 뭐 그리 읽힐까 하는 생각에 아버님의 작품을 묻어 두었다 한다. 그러자, 주변에서 더 들썩거렸다. 그래서 올해 5월에 빛을 보게 된 작품집이 유정 탄생 100주년 기념 시집 <램프의 시>다. 자료 수집에만 꼬박 3년이 걸렸다는 귀한 책이다.

절친 김수영 시인이 불의의 교통 사고로 돌아가시자, “이제 누가 내 시를 읽어 주나?”고 통탄하며 25년간 절필하는 바람에 시 작품이 적다고 한다. 정말 아까운 일이다. 하지만, 늦게나마 흩어진 작품들을 모아 한 권의 책으로 묶어 냈으니 천만다행이다. 그러지 않아도, <한국인의 애송시 100편>에 5편의 연작시인 <램프의 시>가 1편만 실려 있어 무척 아쉬웠던 기억이 난다.

이번에 출간된 유정 시전집 <램프의 시>는 나 개인적으로도 너무나 귀한 선물이다. <램프의 시>가 출간되었다는 소식을 듣고 내 단골 ‘세종문고’에 바로 주문을 넣었다. 뜻밖에도 검색이 안 되어 찾을 수 없다는 문자가 왔다. 서탐이 많은 걸 아는 박사장님도 “어쩌죠“하고 안타까워 하셨다. “할 수 없죠! 어쩌겄어요! ㅎ“ 사장님께 쿨한 농담 문자를 보냈으나 아쉬움은 컸다.

하필이면, 이 절묘한 시간에 내 글이 유정의 아들 유민 눈에 띄다니! 그것도, 30년 전에 쓴 글이 한국에 사는 사람에게. 너무나 신기하다. 더욱이, <램프의 시>를 유정 시인의 아들 유민으로부터 직접 선물 받게 되다니 이 무슨 천운인가. 심지어, 내 시 <그대의 창>을 작곡하여 종종 공연에 썼다는 김창제 교수와도 같은 계명대 교수였다니 신기함의 연속이다.

다시금, 내 생활 모토인 ‘By His Plan, In His Time‘의 힘을 보았다. 우리의 계획이 아니라 그 분의 계획하심에 의해, 그리고 우리의 시간이 아니라 그 분의 시간 속에서 모든 일이 이루어진다는 것을. 이 세상에 우연이란 없다. 내 좋아하는 작가 밀란 쿤데라도 <참을 수 없는 존재의 가벼움>에서 ‘필연은 우연의 연속’이라 일갈했다. 삶에서 체험하지 않으면 쓸 수 없는 문장이다.

43년 전 시월, 어느 바람 찬 바닷가를 거닐며 그가 읊어준 <램프의 시>. 멀리 조을 듯 떠 있던 밤배의 호박등이 어제런 듯 잡힌다. 이민을 앞두고 있던 나의 애틋한 서사와 6.25 전쟁 이후의 암울했던 시대상이 어우러져 더없이 애절했던 <램프의 시>. 내 키가 작은 탓이었을까. 한국인의 어머니상을 은유적으로 표현했을 터인데 유독 한 귀절이 귀에 꽂혔다.

- 키 작은 그대는 오늘도/생활의 어려움을 말하지 않았다.

찢어지는 가난 속에서도 생활의 어려움을 말하지 않는 현숙한 아내. 그리고 그 마음을 알아주는 따뜻한 남편. 이 두 사람을 조용히 지켜보고 있는 램프의 불빛! 마치, 담채화 한 폭을 보는 듯했다.

한 편의 시가 주는 여진이 이토록 오래 갈 수 있을까. 우리가 걷던 밤바다의 풍경과 한 편의 시가 어우러져 나의 그리움은 무시로 출렁거렸다. 죽기 전에 한번은 그를 만나고 싶었다. “감사했습니다! 고마웠습니다!” 목울대에 걸려 뱉지도 삼키지도 못한 이 두 마디가 남아 있었다. 나의 바램이 하늘에 닿았던가. 수 십년 간 소식 끊겼던 그와 뜻밖에도 <꿈 속에서 본 그이>란 수필로 연결되었다.

꿈길로도 한번 찾아오지 않던 그가 무슨 일인지 꿈에 나타났다. 꿈이 달아날까 봐, 이불을 박차고 일어나 새벽 두 시에 글을 써서 올렸다. 알고 보니, 그는 이미 수 년 전에 나를 찾아내고 내 문학서재 글을 읽고 있었다. 다만, 수필은 상허 이태준의 말처럼 ‘심적 나체’라, 내 생활을 침범하지 않기 위해 독자로서 남아 있었나 보다. 답글로 점 하나 찍지 않던 그도 ‘죽었는지 살았는지’라는 글귀에선 어쩔 수 없었는지 좋아하던 시 한 편을 보내오는 걸로 안부를 대신했다.

만나야 할 사람은 꼭 만나나 보다. 작년, 딸과 함께 나간 고국 방문 길에 30년만의 만남을 가졌다. “감사했습니다! 그리고 미안했습니다!“ 가시같이 걸려 있던 두 마디를 직접 전하고 나니 돌덩이 하나 내려 놓은 심정이었다. 내 인생에 있어 가장 힘들었던 시기에 함께 해 준 사람! 이민 오기 전날, 눈에 마음에 다 담아 가라고 바디 가드를 자청하며 고향 방문을 선물로 준 사람! 성숙한 그에 비해 너무나 유아적이었던 나! 그것이 못내 부끄러움으로 남아 오랫동안 날 괴롭혔다.

”엄마를 그만큼 사랑해 줘서 고마워요!” 잠깐 자리를 비운 사이, 딸이 해 줬다는 감사 인사에 그는 살짝 젖은 눈을 보였나 보다. 그 습기 속엔 빗겨간 인연과 우리 젊어 기뻤던 날이 스며 있었는지도 모른다. 이제는 꽃의 열기가 아니라 잎의 온기로 살아가는 나이. 태평양을 사이에 둔 지구촌 가족으로, 낮과 밤 반 반 가지며 반달처럼 살기로 했다. 그러는 동안, 달은 저 홀로 찼다 이지러졌다 하며 그리움의 모양새를 만들어 가겠지.

앞날은 알 수 없는 것. 어제는 지나 갔고 내일은 오지 않았다. 인연의 징검 다리를 놓아 준 <램프의 시>가 또 어떤 귀한 인연을 예비하고 있는지 기대된다. 시애틀에 산다는 유정 시인의 손녀도 시인이며 번역가로 활발히 활동하고 있다니 좋은 인연으로 만나면 좋겠다.

석윳내 나던 램프의 불은 꺼진 지 오래지만, ‘조용히 호동그라니 타는’ 램프의 불은 아직도 깜빡이며 이 밤을 지킨다. 꺼질 듯 꺼지지 않는 <램프의 시>여! ‘맑아서 스스로운’ 그 마음 하나로 우리의 남은 날들을 지켜 주오.

(09252024)

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| » |

수필 - <램프의 시>가 맺어준 인연

| 서경 | 2024.09.27 | 132 |

| 868 | 포토시 - 밤의 여정 | 서경 | 2023.12.28 | 49 |

| 867 | 포토시 - 사막의 시간 | 서경 | 2023.12.28 | 32 |

| 866 | 포토시 - 고사목 2 | 서경 | 2023.12.28 | 19 |

| 865 | 포토시 - 겨울 서정 + 시작 메모 | 서경 | 2023.12.27 | 31 |

| 864 | 포토시 - 얼음 조각 | 서경 | 2023.12.27 | 16 |

| 863 |

포토 에세이 - 생명은 아픔 속에(석 줄 단상 +)

| 서경 | 2023.12.27 | 66 |

| 862 |

포토시 - 뽑힌 소나무

| 서경 | 2023.09.03 | 55 |

| 861 | 포토시- 강물 / 눈 오는 밤 + 후기 | 서경 | 2023.08.28 | 71 |

| 860 |

213. 214 석 줄 단상 - 아름다운 착시/흐린 날의 수채화

| 서경 | 2023.08.26 | 46 |

| 859 |

211. 212. 석 줄 단상 - 뚝방길 새벽 / 다시 또 한 살

| 서경 | 2023.08.26 | 33 |

| 858 |

시조 - 열사흘 달 2 + 시작메모

| 서경 | 2023.08.26 | 42 |

| 857 |

210. 석 줄 단상 - 다시 시작

| 서경 | 2023.08.03 | 106 |

| 856 | 209. 석 줄 단상 - 방울 토마토의 이모작 | 서경 | 2023.08.03 | 36 |

| 855 |

207. 208. 석 줄 단상 - LA에 내리는 비/비 오고 바람 부는 날

| 서경 | 2023.08.03 | 29 |

| 854 |

시가 있는 수필 - 쪽배 달님

| 서경 | 2023.04.13 | 51 |

| 853 |

디카시 - 보름달과 가로등

| 서경 | 2023.03.19 | 43 |

| 852 |

205. 206. 석 줄 단상 - 버디의 눈빛 /걸인의 손등 키

| 서경 | 2023.03.19 | 29 |

| 851 |

203. 204. 석 줄 단상 - 섣달 보름달/ 비 개인 하늘

| 서경 | 2023.03.19 | 27 |

| 850 |

수필 - 흐릿한 사진

| 서경 | 2023.01.17 | 84 |