수필 - 나 어떡해

2019.05.06 07:35

눈을 붙였나 싶었는데 채 두 시간도 지나지 않아 잠이 깼다. 잠을 청해도 잠이 오지 않는다. 자정도 지나, 시간은 어느 새 밤 한 시 사십 오분. 새벽 네 시에는 일어나야 한다. 오늘은 OC 마라톤 시합이 있는 날. 어떤 일이 있어도 잠은 좀 자 둬야 하는데.......

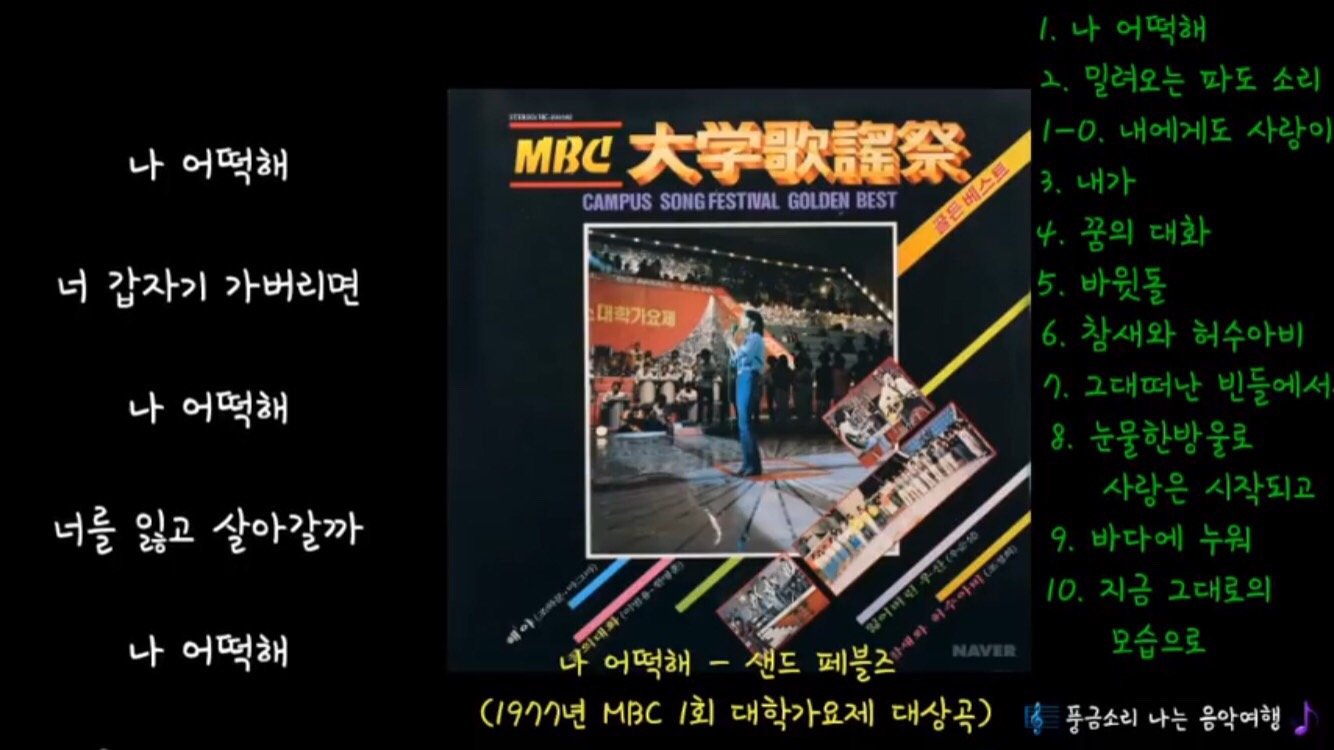

뒤척이다 전화기 속 유튜브를 열었다. 일 끝나고 집으로 돌아오며 들었던 MBC 대학가요제 대상곡 모음이 화면에 그대로 정지되어 있다. 가난하고 암울했던 7080시대에 대학생들의 또 다른 도전과 카타르시스가 되었던 대학 가요제다.

첫곡이 바로 1977년 대상을 받았던 <나 어떡해>다.

“나 어떡해”가 열 다섯 번이나 반복되면서 사랑하는 사람과의 이별을 애달피 노래한 샌드 페블즈의 창작곡이다.

나도 좋아해서 그 시절 수없이 따라 불렀던 노래다. 처음엔 가사와 멜로디가 좋아서, 몇 년 후에는 내 사연을 대변하는 것같아서 종종 불렀던 노래다. 오늘도 가만 가만 따라 부르는 동안, 옛생각이 떠올라 가슴이 아려 왔다.

아, 이제사 잠을 뒤척인 이유를 알겠다. 운전해 오는 한 시간 내내 재생하여 다시 들으며 따라 불렀던 <나 어떡해>의 여운이 내 뇌파에 남아 날 뒤척이게 했나 보다.

... 나 어떡해/ 너 갑자기 가 버리면/ 나 어떡해/ 너를 잃고 살아 갈까...

...나 어떡해/나를 두고 떠나가면/ 그건 안돼 정말 안돼 가지말아...

정말 ‘그건’ 안되는 거였다. “가지말아”도 무한 반복해서 하고 싶었던 나의 간절한 부탁이었다.

... 다정했던 네가/상냥했던 네가/그럴 수 있나/못 믿겠어/떠난다는 그 말을/안 믿겠어/안녕이란 그 말을...

나도 믿을 수 없었다. 안 믿고 싶었다. 갑작스레 안녕이란 말을 어떻게 믿을 수 있나. 맨날, 내 턱 밑에 앉아 “엄마! 뭐 사 줄까?” 하고 묻던 녀석, 쥐를 뱀보다 더 무서워하는 엄마를 위해 매일 새벽, 나보다 먼저 부엌으로 나가서 장난감 총으로 쥐를 쫓아내 주던 녀석이 하루 아침에 떠난다는데 믿으라니. 그건 비현실적인 얘기였다.

1980년 유월. 방 한 켠엔 급성 임파선 백혈병으로 언제 떠날지 모를 네 살박이 녀석이 가느다란 호흡을 이어가고 있었다. 네 살 생일도 못 챙겨 먹고 갈까 봐, 나는 서둘러 생일 케이크를 사서 녀석의 친구들을 불렀다. 녀석은 좋아하던 케이크도 반가운 친구도 누워서 멀그니 보기만 했다. 그리고 이십 일 후, 아이는 갔다. 발병 한 달 만이었다.

슬픔도 아픔도 다 표백된 나날. 텅빈 공허 속에 남아 있는 감정들은 수시로 이름을 달리하며 저들끼리 밀물썰물로 들락거렸다. 그런 와중에도, 전파를 타고 흐르는 대중가요는 어쩌면 그리도 내 가슴을 후벼 파는지. 가사 하나 하나가 다 나의 대변이었다. 그 중에서도 특히 <나 어떡해>와 조용필의 <가지 말라고>는 완전 내 주제곡이었다.

...가지 말라고 가지 말라고/애원하며 잡았었는데/돌아섰던 그 사람은/무정했던 당신이지요/...

...가지 말라고 가지 말라고/잊을 수는 없다 했는데/지금의 내 마음은/차라리 모든 것을 잊고 싶어요...

이 노래도 <나 어떡해>만큼이나 많이 불렀다. 노래 가사 중에 나오는 ‘너’나 ‘당신’에 아들이 이입되니 이 세상에 그토록 슬픈 노래가 없는 듯했다. 슬픔은 슬픈 노래로 치유된다는 것을 그때 새삼 알았다.

지금도 슬픈 곡조의 노래를 부르면 슬픔의 자리에 위로가 들어선다. 그리고 이내 평온이 뒤따라 온다. 그래서 기쁜 노래보다 난 슬픈 노래를 즐겨 부른다. 물론 홀로 부르는 노래다.

지금은 밤 세 시 삼십 분. 한 시간 뒤에는 집을 나서야 한다. 풀 마라톤이 5시 30분에 출발하고 하프 마라톤은 6시15분에 출발한단다.

출발선에 다시 서는 거다. 갈 사람 가고 살 사람은 살아야 한다. 어쩔거나. 삶의 공식이 이러하거늘. 눈 제대로 부치지도 못하고 뛰어야 할 13.1마일. 연습도 부족한데다 잠까지 설쳤으니, 고생은 받아 놓은 당상이다.

누구를 탓하랴. 하지만, 오늘은 그 녀석과 함께 뛰는 거다. 살았으면 마흔 세 살의 듬직한 장년. 그러나 영상이 그려지지 않는다. 네 살에 멈추어 버린 내 기억 속 꼬마녀석과 함께 뛰는 거다. 녀석, 55미리 고 작은 발로 동동대며 뛸 테니 내가 보폭을 맞추어 줘야 겠다.

오월 이십 오일은 마침 그 녀석 생일이니, 생일 기념 마라톤이라 이름 붙여야겠다. 봄나들이 하듯이 즐기면서 뛰자고 다짐한다.

“나 어떡해?” 라고 물으면 그 녀석은 뭐라고 대답할까.

댓글 0

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 588 | 포토 시 - 성벽과 함께 걷는 길 | 서경 | 2019.05.16 | 14 |

| 587 |

포토 에세이 - 기도하는 선인장

| 서경 | 2019.05.16 | 16 |

| 586 |

포토 시 - 이게 아냐

| 서경 | 2019.05.16 | 21 |

| 585 |

포토 시 - 한때는 우리도

| 서경 | 2019.05.16 | 23 |

| 584 |

포토 시 - 아리조나 가는 길

| 서경 | 2019.05.16 | 11 |

| » |

수필 - 나 어떡해

| 서경 | 2019.05.06 | 69 |

| 582 |

수필 - ‘망자의 벗’ 김로마노

| 서경 | 2019.05.06 | 37 |

| 581 |

4단 시 - 수목장 백장미

| 서경 | 2019.05.06 | 84 |

| 580 |

4단 연작시 - 마른 잎

| 서경 | 2019.05.06 | 64 |

| 579 |

수필 - 제러미 보웨 이야기

| 서경 | 2019.04.26 | 82 |

| 578 |

수필 - 돌아오지 않는 해병

| 서경 | 2019.04.26 | 75 |

| 577 |

포토 에세이 - 시계꽃

| 서경 | 2019.04.25 | 82 |

| 576 |

포토 에세이 - 꽃이 아름다운 이유

| 서경 | 2019.04.25 | 65 |

| 575 |

포토 시 - 봄날은 가고

| 서경 | 2019.04.17 | 30 |

| 574 |

4단 시 - 넌

| 서경 | 2019.04.17 | 28 |

| 573 |

4단 시 - 밀회

| 서경 | 2019.04.17 | 30 |

| 572 |

포토 시 - 행복 바이러스

| 서경 | 2019.04.17 | 33 |

| 571 |

4단 시 - 달님

| 서경 | 2019.04.09 | 78 |

| 570 |

포토 에세이 - 같이 있다고

| 서경 | 2019.04.09 | 27 |

| 569 |

수필 - 패션과 함께라면

| 서경 | 2019.03.26 | 25 |