시가 있는 수필 - 유월에 내리는 비

2017.06.06 02:32

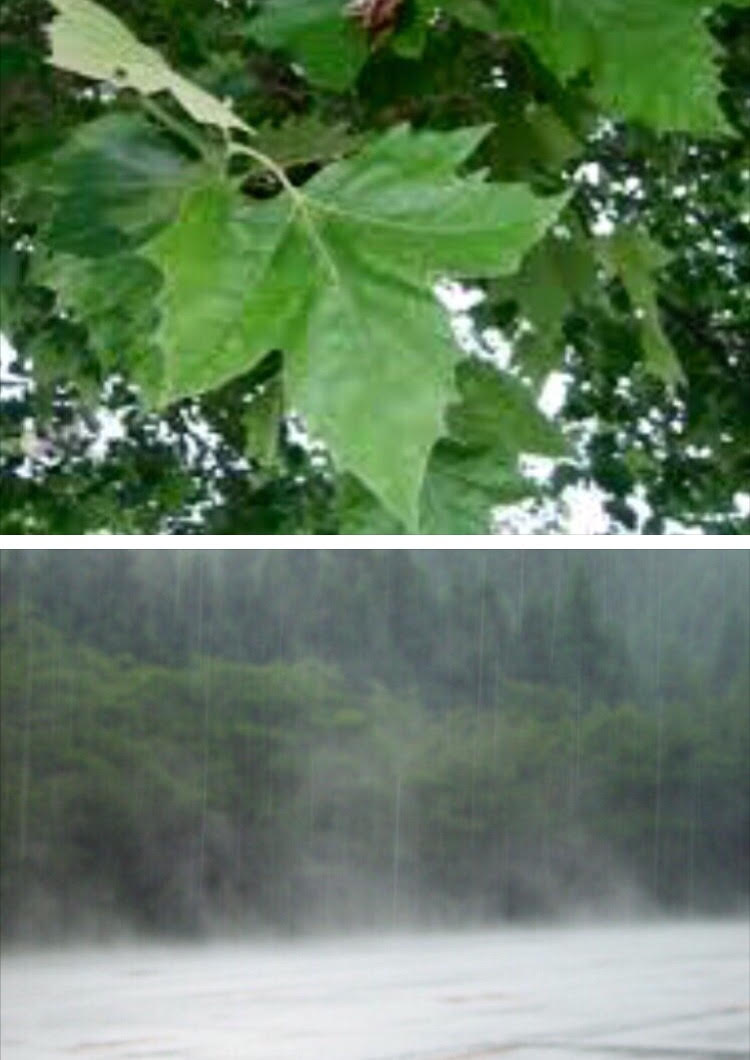

오랜 가뭄 끝 그 해 유월

플라타나스 잎새 위에

소낙비가 내렸다

심장까지 적시던 비

아이는

비로소 병을 털고

빗속길로 떠났다

해마다 유월이 오면

비를 터는 잎새 소리

심장 저 깊숙한 곳

홈을 파며 내리는 비

논바닥

가뭄 털고 비를 받듯

유월 비를 맞는다

갈라진 대지 위에

눈물처럼 비 내리고

논 속의 모 키 세우면

아이 키도 자랄까

네 살 반

꿈 속에서도 멈춘

그 녀석의 나이와 키

오랜 가뭄 끝에 비가 왔다. 창밖엔 플라타나스 잎새가 비를 털고 있었다. 우리 아이도 저렇게 훌훌 병을 털고 일어나면 얼마나 좋을까 하고 상념에 잠겼다. 아이는 급성 임파선 백혈병으로 한달 째 누워 있는 터였다. 건강하던 아이가 하루 아침에 시한부 생명이 되었다. 보름 아니면, 두 달. 소설 같고 영화 같은 이야기가 펼쳐졌다. 나의 동공은 빛을 잃어갔고 상념은 머언 피안의 세계만 떠돌고 있었다. 그 해 따라, 가뭄은 왜 그리 심하던지. 잎새들은 달팽이처럼 몸을 말고 논바닥은 타들어 가는 가슴 안고 균열을 계속하고 있었다. 할 수 있는 게 무엇일까. 아이는 잦아드는 생명을 부여안고 작은 주먹으로 이마를 통통 치며 "안 아프면 좋겠는데 왜 이리 아프지?" 하고 하소연을 했다. "그래, 엄마도 니가 안 아프면 좋겠다!!" 그건 기도보다 더 간절한 바램이었다. 그 바램으로 이마를 식혀주고 배를 쓸어주는 일을 반복했다. 내가 줄 수 있는 건 따스한 엄마의 온기뿐. 미진한 사랑밖에 줄 게 없었다. 그 날 아침, 아이는 목이 타 들어가는지 우유를 사 달라고 했다. 나는 아랫입술을 물며 짐짓 혼 내는 시늉을 했다. 한의가 우유는 삼가라 했기 때문이다. 양의, 한의 구분없이 백방으로 알아보고 치료를 하는 중이라, 우리는 그들의 말을 신탁처럼 신봉하고 따를 때였다. 아이는 이내 알아 들었다. 그리고 밝은 표정으로 명랑하게 말했다. "아, 참! 비가 와서 못 가겠제? 엄마! 그럼 내일 사 줘, 응?" 아이는 모처럼 미소 지으며 어리광까지 부렸다. 착한 녀석. 늘 그랬듯이, 엄마에 대한 한없는 신뢰감이 눈빛에 가득했다. "그래, 그래! 사 주고 말고!" 하며 살짝 볼을 집고 흔들어주었다. 하지만, 한 치 앞도 모르는 우리가 어찌 내일을 아랴. 그것이 그 애와 내가 이 지상에서 나눈 마지막 대화요 사랑의 교감이었다. 내일이 오기 전, 밤 10시. 아이는 내 손 놓고 떠났다. 먹고 싶던 우유도 못 먹고. 손바닥에 쏙 들어오는 55미리 신발 신고 고 작은 발로 먼길 홀로 나섰다. 네 살 반. 사랑을 주고 받기에는 턱없이 짧은 시간이었다. 창밖에는 더욱 세찬 비가 내리고, 플라타나스 넓은 잎새는 온 몸으로 비를 받아내고 있었다. 저도 함께 울어주겠다는 듯이. 해마다 유월이 오면, 심장 저 깊숙한 곳에 다시 내리는 비. 자라지 않는 아이의 모습은 꿈 속에서도 매양 한 가지다. 고만한 키에 고만한 몸짓으로 내게 미소 짓는다.

댓글 3

-

grace

2017.06.06 09:35

-

김영교

2017.06.06 18:28

유월에는 싱그러운 유월에는 그런 아픔도 있었네요.

생명 푸른 6월에 먼길 떠난

유월이면 잎새를 터는 저 빗소리

비소리를 터는 저 잎새들

오늘의 단단한 어미를 키워내고 있었네요!

-

서경

2017.06.13 01:25

그레이스, 영교 언니!

우리 모두 저마다의 아픔이 있겟지요. 다만, 색갈과 모양만 다를 뿐.

하지만, 저 위에 계시는 분은 견딜 만큼의 고통만 주신다지요.

우리는 글로써 그런 마음을 털어낼 수 잇으니 그나마 청복을 누리는 거지요.

늘 건강 하시고 건필하세요.

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |

|---|---|---|---|---|

| 349 | 이름으로 짓는 시조 - 모리스 [2] | 서경 | 2017.07.03 | 255 |

| 348 |

포토 시 - 나무야 나무야

| 서경 | 2017.07.03 | 29 |

| 347 |

수필 - 행복 만들기

| 서경 | 2017.07.03 | 28 |

| 346 |

수필 - 사람이 있는 풍경

[2] | 서경 | 2017.07.01 | 206 |

| 345 |

포토 시 -틈새 풀꽃

| 서경 | 2017.06.28 | 74 |

| 344 |

시조 - 할머니와 탁주 반 되

[2] | 서경 | 2017.06.24 | 75 |

| 343 | 수필 - 겨울 장미 | 서경 | 2017.06.24 | 38 |

| 342 | 수필 - 수의 옷감, 선물로 받다 | 서경 | 2017.06.20 | 18005 |

| 341 |

포토 에세이 - '적과 작업'을 아시나요?

| 서경 | 2017.06.19 | 47 |

| 340 |

수필 - 다함께 홀로

[2] | 서경 | 2017.06.19 | 66 |

| 339 | 시조 - 보석 반지 | 서경 | 2017.06.13 | 96 |

| » |

시가 있는 수필 - 유월에 내리는 비

[3] | 서경 | 2017.06.06 | 136 |

| 337 |

포토 시 - 꽃잎 종소리**

| 서경 | 2017.06.06 | 27 |

| 336 |

수필 - 멋진 조카 러너들

| 서경 | 2017.06.06 | 19 |

| 335 | 즐거운 식사 당번 [1] | 서경 | 2017.06.03 | 72 |

| 334 | 아치스 국립 공원/시 | 서경 | 2017.06.03 | 24 |

| 333 | 산길/시조 [2] | 서경 | 2017.06.03 | 18139 |

| 332 | 구름이 머무는 곳/시조 | 서경 | 2017.06.01 | 31 |

| 331 | 너의 이름은... | 서경 | 2017.05.17 | 9611 |

| 330 | 딸과 함께 레돈도 비치를 | 서경 | 2017.05.15 | 168 |

Oh my baby oh ㅠㅠㅠ

but it will comes to June rain flower